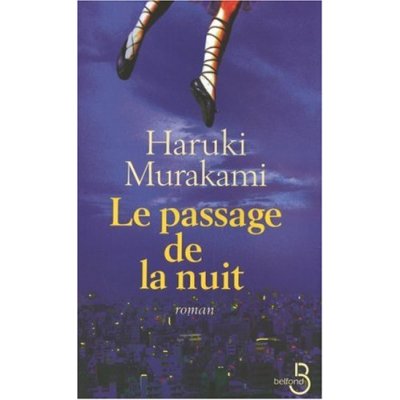

Le passage de la nuit, Haruki Murakami, Éditions Belfond, 2007, 230 pages.

Le passage de la nuit, Haruki Murakami, Éditions Belfond, 2007, 230 pages.Amélie Nothomb, dans les entrevues qu'elle fait en ce moment pour son dernier livre (Ni d'Ève ni d'Adam, je le rappelle), parle sans cesse de Haruki Murakami. C'est ce qui m'a donné envie de lire son dernier roman, publié cette année, après Chroniques de l'oiseau à ressort (2001), Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil (2002), Les amants du Spoutnik (2003) et enfin Kafka sur le rivage (2006).

Le passage de la nuit nous emmène à Tokyo, le temps d'une nuit, auprès de Mari. Elle a une soeur, qui, elle, pendant ce temps, dort profondément dans sa chambre. Cette nuit, à la fois réelle et onirique, va rapprocher ces deux soeurs, à travers des rencontres et des événements insolites.

Décrire plus longuement ce livre serait trop en dire. Il faut se laisser porter par la poésie de l'écriture de Murakami, se laisser entraîner dans cette immense ville, dans ses love hotels et ses combinis, aller à la rencontre de ses personnages tous très attachants, Takahashi et Mari en tête.

Les dialogues sont absolument savoureux, les personnages apprennent à se connaître, se racontent des tranches de vie, philosophent ensemble. Et j'ai embarqué avec eux !

J'ai découvert un nouvel auteur aussi, et je me promets de louer d'autres livres qu'il a écrit. Une révélation ? Peut-être bien...

Un extrait :

«J'imagine, bien entendu, qu'Éri aussi avait très peur. Je pense qu'elle était terrorisée, tout autant que moi. Sans doute avait-elle envie de pleurer, de hurler. Il faut dire qu'elle n'était qu'en deuxième année de primaire. Mais elle a gardé son sang-froid. À ce moment précis, elle a probablement décidé qu'elle serait forte. Elle était mon aînée, et elle avait décidé qu'elle devait être forte pour que je me sente en sécurité. Durant tout ce temps, elle m'a chuchoté à l'oreille : "Ça va. N'aie pas peur. Quelqu'un va venir très vite nous délivrer. Je suis là, avec toi." C'était une voix très posée, très calme. Comme celle d'une grande personne. Elle m'a chanté une chanson, je ne me rappelle pas exactement laquelle. Je voulais chanter avec elle, mais je n'y arrivais pas. J'avais peur, et ma voix ne sortait pas. Mais Éri, toute seule, a chanté pour moi. Pendant ces moments, moi toute entière, dans ses bras, j'ai pu me confier à elle. Nous avons réussi à être "une", sans aucun interstice, dans ce noir. Nous avons même pu partager les battements de nos coeurs. Puis, soudain, la lumière est revenue, l'ascenseur a eu une secousse, et il s'est remis en marche.» (p.218)

En écrivant ceci, j'écoute cela : The Breeders, Last Splash (Elektra / Wea, 1993). Que de bons souvenirs ! J'ai eu envie de me remettre aux Pixies et aux Breeders en regardant l'autre soir sur Documentary un doc sur la reformation des Pixies en 2004...